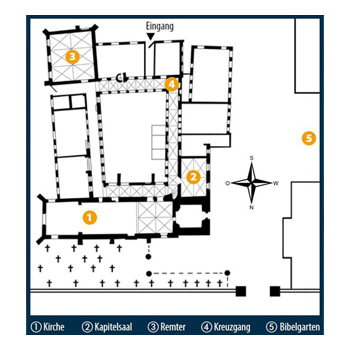

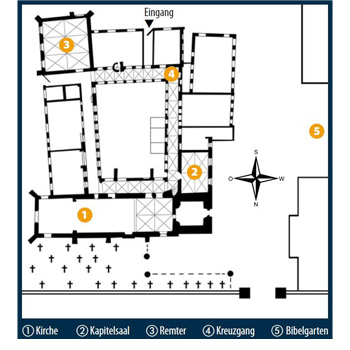

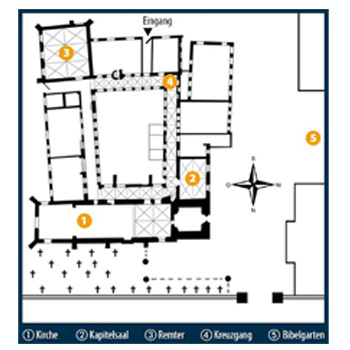

Daten und Fakten: Ein kurzer Überblick über die Geschichte des St.-Johannis-Klosters Bevor das Klosters entstand, lebten auf dem Gelände Kaufleute, die weitreichende Handelsbeziehungen pflegten. Die Gründung des Benediktinerinnenklosters St. Johannis auf dem Holm vor Schleswig fällt in die Zeit um 1200. Schon seit spätestens 1170 gab es dort eine Pfarrkirche, die zur Klosterkirche wurde. Mehrere Zerstörungen durch Kriege, Sturm und Brände sind überliefert, und nach den besonders schweren Brandschäden von 1487 wurde neben anderen Baumaßnahmen auch der Kreuzgang neu aufgebaut. Im Zuge der Reformation erfolgte 1536 die Umwandlung in ein adeliges Damenstift.

Im Kloster wohnten nie mehr als zehn Nonnen, nach der Reformation neun Konventualinnen und eine Priörin, die auf einem Konvent aus ihrer Mitte heraus gewählt wird. Die Konventualinnen wählen auch den Klosterprobst, der von der Schleswig-Holsteinischen Ritterschaft vorgeschlagen wird.

Heute steht nur noch der Priörin im Kloster eine Wohnung zur Verfügung, die sie als Büro nutzt. Die übrigen Wohnungen werden vermietet. Der verhältnismäßig große Klosterbesitz umfasste seit dem 14. Jahrhundert rund 6500 ha Land, zahlreiche Dörfer, Bauernhöfe, Mühlen, Klosterkrüge und drei Kirchen in der Umgebung. Der Besitz wurde im 19. Jahrhundert verkauft, der Erlös ging jedoch in den Inflationen verloren, so dass heute die Schleswig-Holsteinische Ritterschaft als Schirmherrin des Klosters für die vielen notwendigen Sanierungs- und Restaurierungsmaßnahmen auf die Unterstützung des Freundeskreises und anderer Sponsoren angewiesen ist.

Der Kapitelsaal befindet sich im Westflügel der Klosteranlage und schließt südlich an den Turm der Kirche an. Der rechteckige Raum verfügt über zwei Jochpaare mit zentraler Mittelstütze und ist kreuzrippengewölbt. Gewölbe und Mittelpfeiler wurden im 19. Jahrhundert überformt. Die Nonnen und Konventualinnen nutzten den Saal als Andachtsraum, für Versammlungen und Beratungen. Der Probst hielt hier bis 1863 Gericht über die Klosteruntertanen. Heute dient der Kapitelsaal zur Aufbewahrung der Klosterschätze. Dazu gehören die Dokumente des Klosterarchivs, eine besonders schöne Johannisschüssel mit dem Haupt des Täufers aus Eichenholz (um 1400) und Tafelsilber, das der Überlieferung nach aus dem Hause Johann Wolfgang von Goethes stammt.

Der Remter, das Refektorium (Speisesaal) ist ein dreijochiger kreuzrippengewölbter Raum mit zwei Rundpfeilern in der Mittelachse, der nach dem Brand von 1487 errichtet wurde. 1899 wurde er in einen Neubau integriert und überformt. Im Remter steht heute das bedeutende zehnsitzige Nonnenchorgestühl aus der Zeit um 1240, dessen Seitenwangen mit freiplastisch geschnitzten Fabelwesen und Rankwerk verziert sind. An der Wand über dem Chorgestühl sind die Wappenschilde (Totenschilde) der ehemaligen Konventualinnen angebracht, deren Zwillingsexemplare an der Chorwand der Kirche zu sehen sind.

Ein weiteres wichtiges Ausstattungsstück ist die Schrankorgel aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, auf der Kantor Carl Gottlieb Bellmann das „Schleswig-Holstein-Lied“ nach einem Text des Schleswiger Rechtsanwaltes Matthäus Friedrich Chemnitz komponiert haben soll.

Die einschiffige Kirche liegt im Norden des Klosterbezirks. Sie ist auf Feldsteinfundamenten erbaut und weist an der Nordwand sichtbares Tuffsteinmauerwerk aus dem 12. Jahrhundert auf. Über dem eingezogenen Westturmstumpf, dem Langhaus und dem spätgotischen Chor mit geradem Abschluss erhebt sich ein einheitliches Satteldach mit Dachreiter. Der Kircheninnenraum ist in vier querrechteckige Langhausjoche, ein quadratisches Chorjoch und das Turmjoch mit der Nonnenempore gegliedert. Vor den schlichten Kreuzrippengewölben des Langhauses zeichnet sich das Sterngewölbe über der Empore besonders aus. In der Südwestecke des Langhauses befinden sich Reste gotischer Wandmalereien. Bis zur Reformation hatten die Nonnen ihren Platz auf der Empore, zu der es einen Treppenzugang aus der Nordwestecke des Kreuzganges gibt. Erst um 1711 wurden die Stiftsdamenlogen im Chor aufgestellt. An der Innenausstattung der Kirche sind besonders ein knapp fünf Meter hohes spätgotisches Sakramentshaus (1450), der Hauptaltar, die gemalten Embleme an der Brüstung der Nonnenempore, die vielen weiteren von den Konventualinnen gestifteten Gemälde sowie ihre Wappenschilde an der Chorwand hervorzuheben.